Etiqueta: Linux

-

Linux 6.12 ya disponible

Este fin de semana ha salido el kernel Linux versión 6.12. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, tienes el anuncio escrito por Torvalds, pero si al igual que la mayoría de nosotros, no lo entiendes, y te has cansado de aparentar como que no pasa nada, este es un resumen de lo más destacado que se

-

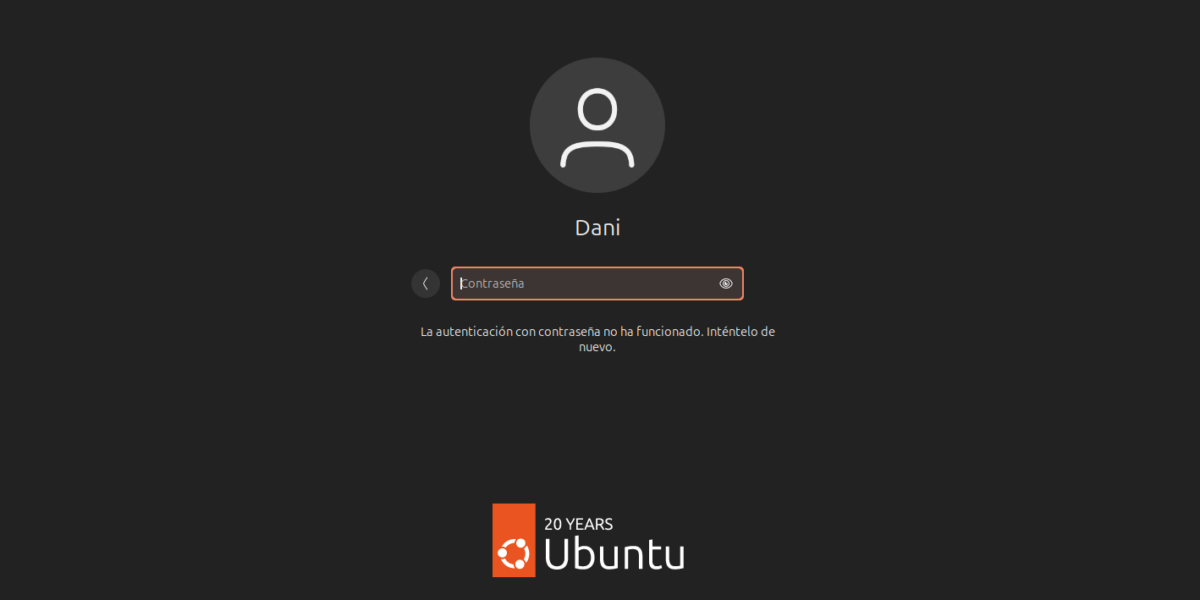

¿Debe la cuenta root de una instalación GNU/Linux tener su propia contraseña?

Hoy en día, lo normal es que el procedimiento de instalación de muchas distribuciones GNU/Linux traten la cuenta que creas durante la instalación, por ejemplo, esa que creas cuando te pregunta cómo te llamas y cuál quieres que sea la contraseña de tu cuenta personal, como una cuenta administradora. Esta cuenta es normal, como cualquier

-

¿Para qué sirve Docker?

Quizá hayas escuchado hablar de Docker alguna vez. Se trata de una tecnología que promete permitir ejecutar aplicaciones y programas de ordenador en un lugar conocido como contenedor. A menudo lo usan para ejecutar aplicaciones de red que se ejecutan en servidores, pero en realidad puedes usarlo en tu propio ordenador personal para instalar programas

-

La secuencia de As y Bs que se convirtió en Linux

Mirando por los mastodones, me encuentro este artículo un poco antiguo de LWN, donde uno de los compañeros de universidad de Linus Torvalds, que estuvo también ahí para ver nacer Linux, comparte cómo eran los primeros días. Lo que posteriormente se convirtió en Linux nació como un programa pequeño hecho para un primitivo sistema 386.

-

passwd: todo lo que debes saber

Un tutorial para poder utilizar el comando passwd que puede ayudar a las personas que recién llegan a UNIX.

-

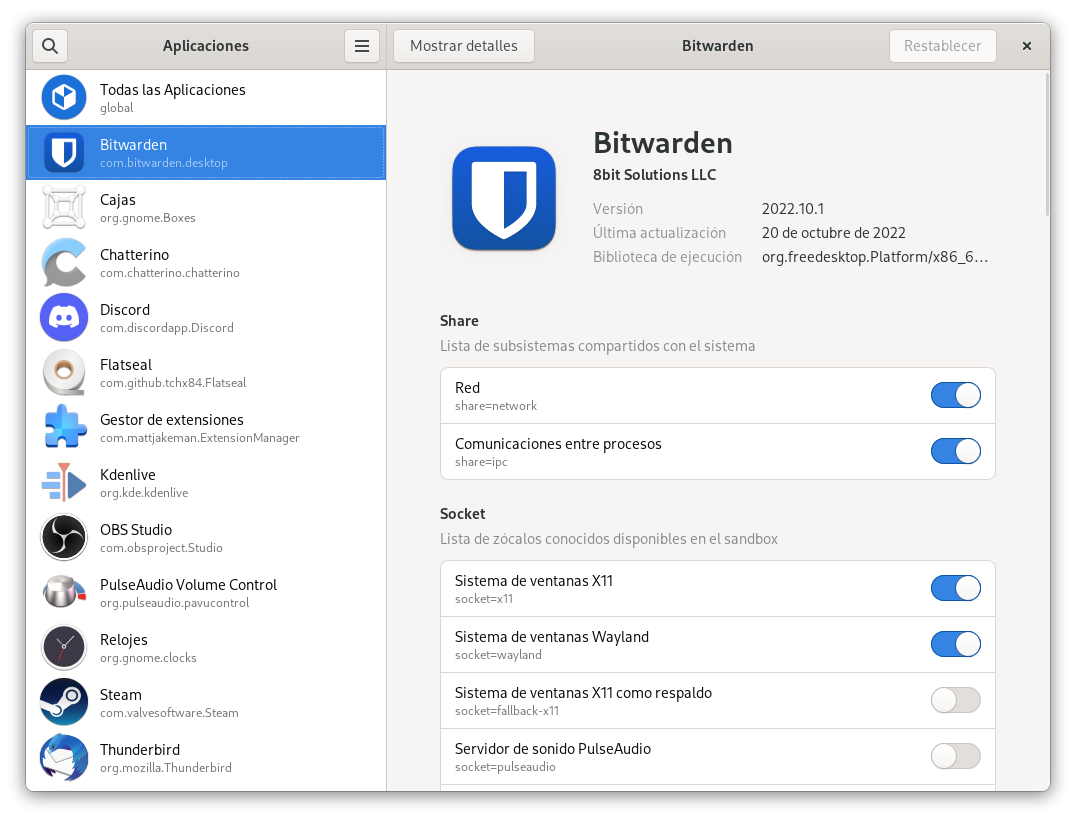

Flatseal: controla los permisos de tus apps Flatpak

Si utilizas con regularidad aplicaciones Flatpak seguramente ya sepas que muchas de estas aplicaciones vienen por seguridad limitadas para que no tengan acceso más allá de donde realmente les haga falta. De este modo, si una aplicación todo lo que va a hacer es mostrar una página web dentro de algún tipo de ventana Electron,

-

Cómo cambiar el tamaño de la swap de Linux

Cómo crear un archivo swap para poder cambiar su tamaño una vez que ya hemos formateado el ordenador.

Blog libre de IA

(Si esto de momento no te preocupa, no pasa nada: en unos años lo entenderás y lo apreciarás.)

Recibe novedades

Puedes seguir este blog desde tu agregador de noticias o desde tu lector RSS favorito:

También puedes seguir este blog desde el fediverso, como Mastodon o Pleroma. Pulsa el botón y te ayudo:

Artículos recientes

Artículos destacados

También en YouTube

Si prefieres el formato vídeo, échale un vistazo al canal de YouTube y suscríbete, que no te cuesta nada.